Neue Ausstellungen

Das Ausseerland als widersprüchliches Kunstdepot

Gleich zwei Ausstellungen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 im steirischen Ausseerland beschäftigen sich mit der Rolle der Region als Kunstdepot während der NS-Zeit. Im Kammermuseum Bad Aussee widmet man sich dem Kunstsammler und Nazi-Profiteur Wolfgang Gurlitt. Und in den Salzwelten Altaussee wird mit „Verborgen im Fels“ die wohl wichtigste Lagerstätte für NS-Raubkunst thematisiert.

Man kann es zugespitzt wohl so formulieren: Ein beträchtlicher Teil der europäischen Kulturgeschichte ist im Ausseerland sicher durch den Zweiten Krieg gekommen. Einerseits wurden tausende Gemälde, Skulpturen und Handschriften von den Nazis ab 1943 in die Stollensysteme der Salzmine in Altaussee gebracht, um hier bombensicher und unter besten konservatorischen Bedingungen eingelagert zu werden. Und andererseits siedelten sich im Ausseerland in den Kriegsjahren einige der wichtigsten Kunsthändler der Zeit an – samt ihrer spektakulären Sammlungen.

Raubkunst und Notverkäufe

Damit steht das Schicksal der Kunstwerke jedoch im direkten Widerspruch zum Schicksal ihrer – oft jüdischen – Besitzer. Denn bei einem großen Teil der Werke, von denen hier die Rede ist, handelt es sich um Raubkunst, sogenannte „entartete Kunst“ oder Notverkäufe jüdischer Sammler, die so ihre Flucht finanzierten.

Vor allem von letzterem profitierte etwa der Kunsthändler Wolfgang Gurlitt, dem die Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 eine Ausstellung im Kammerhofmuseum in Bad Aussee widmet. Sie ist der zweite Teil der Ausstellungs-Trilogie „Die Reise der Bilder“, mit denen das Lentos Kunstmuseum Linz an der Kulturhauptstadt Salzkammergut Bad Ischl 2024 beteiligt ist – Teil eins wurde unlängst in Linz eröffnet.

„Gurlitt war einer der wichtigsten Kunsthändler seiner Zeit, pflegte enge Kontakte zu Kokoschka und Kubin“, schildert Kuratorin Elisabeth Nowak-Thaller vom Lentos, dessen Grundung 1946 ebenfalls auf eine Initiative des politisch stets bestens vernetzten Gurlitt und einen Ankauf aus dessen Sammlung zurückgeht.

Ein Visionär und Profiteur

Obwohl Gurlitt selbst eine jüdische Großmutter hatte und seine wichtigste Geschäftspartnerin Jüdin war, verstand er es, sich mit dem NS-Regime soweit zu arrangieren, dass er von Bad Aussee aus, wohin er nach der Zerstörung seiner Berliner Galerie im Jahr 1943 zog, weiter seinen Geschäften nachgehen konnte. „Er machte weder davor Halt, jüdischen Sammlern, die ihre Kunstwerke verkaufen mussten, um fliehen zu können, ihre Sammlung weit unter dem Marktpreis abzukaufen, noch nahm er es nach 1945 allzu genau mit der Rückgabe von Werken, die ihm diese Sammler oft im Vertrauen zur Aufbewahrung überließen“, sagt Nowak-Thaller.

Fast sinnbildlich steht die Lebensgeschichte von Gurlitt daher mit der ambivalenten Rolle, die Kunst und die Kunstwelt in der NS-Zeit gespielt hat. „Er war einerseits ein Visionär und andererseits ein Profiteur“, sagt Nowak-Thaller. In der Ausstellung im Kammerhofmuseum kann man einige Stationen seines Lebens und seine Rolle im Kunsthandel vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg nachvollziehen – unter anderem auch anhand von Leihgaben aus dem Lentos Museum Linz: Kunstwerke von Klimt, Schiele, Kokoschka, Kubin oder Corinth.

6500 Werke im Salzbergwerk

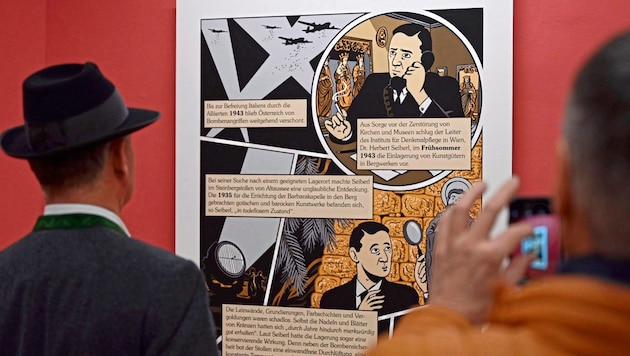

Auch den Nazis hatte Gurlitt seine Dienste übrigens angetragen. Sie lehnten dankend ab – und setzten stattdessen auf Gurlitts Cousin Hildebrand, der eine wichtige Rolle in der Sammlung Hilters für ein späteres „Führermuseum“ in Linz spielte. Dennoch lebte Gurlitt in Bad Aussee während des Krieges ganz in der Nähe eines spektakulären Kunstdepots, dem man sich in der Schau „Verborgen im Fels“ in Altaussee widmet. Der Comic-Künstler Simon Schwartz hat dafür nicht nur die 7000-jährige Geschichte des Salzbergbaus in Altaussee aufgearbeitet, sondern vor allem auch jene Jahre, in denen die Nazis im dortigen Stollensystem ihre Raubkunst lagerten.

Und Schwartz erzählt auch die Geschichte, wie einige der Bergmänner, die dort tätig waren, verhindern konnten, dass die NS-Gauleitung das Bergwerk und damit auch die rund 6500 Bilder, die dort lagerten, am Ende des Kriegs in die Luft sprengten. Mit dieser nicht ganz uneingennützigen Tat – es ging ihnen vor allem um den Erhalt des Bergwerks als Arbeitsplatz – retteten sie einen Kunstschatz lange bevor die „Monuments Men“ der US-Armee zu Kriegsende ihre, auch von Hollywood verfilmte, Kunst-Rettungsaktion aufnehmen konnten.

Lesen Sie auch:

Beide Ausstellungen unterstreichen damit, welch zentrale aber eben auch widersprüchliche Rolle, das abgelegene Ausseerland in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts spielt. Beide sehr sehenswerten Ausstellungen sind bis 3. November zu sehen.

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.